人人学急救,急救为人人。急救不是“专业人士的专属”,而是每个人都该掌握的“生命必修课”。

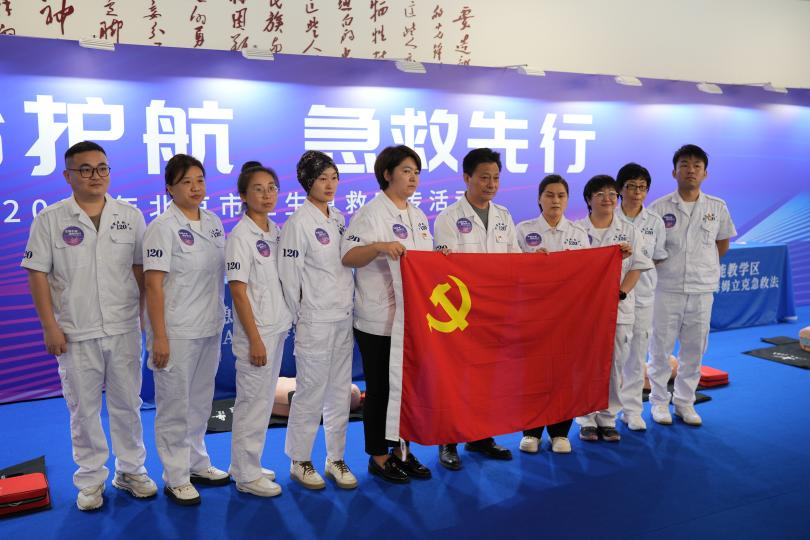

2025年9月20日下午,由北京市卫生健康委员会、北京市通州区卫生健康委员会联合主办的“生命护航·急救先行”2025年世界急救日主题宣传活动在中国人民大学通州校区顺利举行。

北京市卫生健康委员会党委委员、副主任王宇,通州区政府副区长董明慧,中国人民大学党委常委、副校长王小虎,各区卫健委,北京急救中心及分中心代表,通州区红十字会、中心血站、疾控中心代表,急救领域专家与中国人民大学师生共同参会,见证这场以守护生命为核心的公益实践。

王小虎在致辞中指出,中国人民大学作为中国共产党创办的第一所新型正规大学,始终将“培养担当民族复兴大任的时代新人”作为使命,而“生命安全”正是人才培养的基石,“社会责任”是人大人刻在骨子里的精神基因。他对同学们提出两点期望:一是认真学习和实操,真正掌握心肺复苏、自动体外除颤器使用及海姆立克法等关键急救技能,成为“生命守护者”;二是在掌握急救技能后,主动承担起传播责任,成为急救知识的“分享者”。

董明慧结合“健康通州”建设目标在致辞中表示,大学生是社会的未来与希望。在校园普及急救知识、提升应急能力,对构建全民安全体系具有重大意义。广大师生要争做急救先锋,积极参与急救知识传播与技能实践,推动形成“人人敢救、人人会救”的社会氛围,为城市安全贡献青春力量!作为北京城市副中心,通州区将继续加强与高校的联动协作,为驻区师生提供更加坚实的健康支撑,为城市安全与“健康北京”建设添砖加瓦。

王宇从健康中国战略高度提出工作要求,要深入贯彻落实健康中国战略部署,加快构建全社会共建共享的大急救体系。此次急救培训走进大学校园,旨在发挥同学们有情怀、有体魄、有服务精神的特点,在危急时刻勇于出手,践行社会责任与人文关怀。他指出,参与急救并非必须跪地按压,协助呼救或向急救人员提供准确信息,都是宝贵的救助方式。希望同学们通过培训提升意识、掌握技能,在关键时刻挺身而出,为构建全民安全防线贡献力量。

来自中国人民大学应急志愿服务队的学生代表林立薪和何世安同学代表人大学生宣读《“人人学急救、急救为人人”倡议书》。

中国人民大学应急志愿服务队是我国高校首批应急志愿服务学生组织,始终以普及安全知识与技能为初心,深入开展生命安全教育与应急技能培训。因身着蓝色制服,队员们也被亲切地称为“校园中行走的蓝精灵”。

在活动环节,主会场急救培训环节和场外实践体验区同步启动。通州区120紧急救援中心的闫利伟大夫以典型案例为引,通过模拟人演示关键操作,系统讲解心肺复苏(CPR)、自动体外除颤器(AED)使用、海姆立克急救法三大核心技能,并为现场参与者答疑解惑。

场外实践体验区场设置了急救技能实操、献血知识宣传、疾病控制科普等板块,配有专业指导员进行答疑解惑。

长期以来,中国人民大学高度重视师生应急素养培育,将急救科普融入校园安全建设。目前,中关村、通州两校区已配置29台自动体外除颤器,覆盖教学楼、体育馆、图书馆、宿舍楼、食堂等人员密集场所;通过“心肺复苏和创伤急救技能培训活动”、“新生安全第一课”,对师生员工开展常态化急救知识培训。

急救能力是个人生存的“护身符”,更是社会韧性的“承重墙”。生命护航,急救先行,每个人都应成为生命的“第一响应者”。